赤ちゃんが誕生して初めての大きなイベントとなる「お宮参り」。住んでいる土地の神様に赤ちゃんが産まれたことを報告・紹介し、無病息災と健やかな成長を願う儀式です。

おめでたいイベントですが「お祝い金はいくら贈るといいの?」「出産祝いをすでに贈っている場合はどうするの?」「祖父母や兄弟からの相場は?」など、疑問が沸いてくるかもしれません。

今回は、お宮参りの「お祝い金」について、金額の相場やのし袋など贈る時のポイントについて解説します。

目次

お宮参りで必要なお金について事前に確認しよう

お宮参りは、赤ちゃんとその両親・両家の祖父母で集まって行われるのが一般的です。

お宮参りのお祝い金は、誰がいくら出すといった決まりはありませんが、一般的には「お宮参りの諸費用を誰が負担するか」や「すでに出産祝いを贈っているかどうか」などによって決まります。

諸費用は両家で分担することが多いため、事前にどのような費用がかかるのかを把握し、負担のバランスを考慮しながら、お祝いの金額を決めるのが良いでしょう。

そのため、まずはお宮参りに必要なお金について簡単に解説します。基本的には以下の2種類のお金がかかります。

- お祝い金

- 諸費用 (初穂料・玉串料、衣装代、会食代、写真撮影代、交通費・宿泊費など)

お祝い金とは:進学・結婚・出産などのめでたい機会に、祝福や支援の意味を込めて贈られる金銭

初穂料・玉串料とは:お宮参りや結婚式のとき、神様に感謝の気持ちを込めて、神社に納める謝礼金

「お祝い金」と「初穂料・玉串料」はご祝儀袋に入れて渡すという決まりがありますが、それぞれ書き方なども違うので注意が必要です。

お祝い金の相場は?

お祝い金の相場:5,000円~10,000円 がメジャーのようです。

前述の通り、お祝い金は「お宮参りの諸費用を誰が負担するか」や「すでに出産祝いを贈っているかどうか」などによって決まります。以下では、それぞれのパターン別に、お宮参りの諸費用の相場・お祝い金の相場について解説します。

お宮参り費用を負担する場合

お宮参りの費用の主な項目としては、初穂料・玉串料、衣装(レンタル)代、写真撮影代、会食代、遠方から訪ねてくる場合は交通費・宿泊費などがあります。

両家の祖父母がこれらを負担する場合、別途お祝い金を準備しないことも多いようです。お祝い金を贈る場合は、諸費用を援助する目的で贈ることが多いです。

ただし上記の費用項目はあくまで一例です。赤ちゃんやお母さんの体調を配慮して、お参りだけで済ませる方もいます。また、「みんなで度々集まるのが大変」というご家庭では、お食い初めも兼ねて食事をすることも多いようです。

お宮参りの時期は、生後30日前後が一般的ですが、地域によって生後30日~100日前後と幅があります。お宮参りをいつ・どのような形で行うかは、季節・天候・赤ちゃんやお母さんの体調に合わせて、両家で相談しながら決めると良いでしょう。

以下では、各費用の相場と負担の一例をご紹介します。実際には、両家でしっかりと相談しながら決めるのが良いでしょう。

父方の両親

例)ご祈祷・会食の費用を負担

- 初穂料・玉串料の相場:5,000円~10,000円

- 会食代の相場:1人あたり3,000円〜5,000円

神社でご祈祷をしてもらうときは、一般的に初穂料・玉串料として5,000円~10,000円を納めます。ご祈祷をする場合は、前もって受付時間・予約の要否などを確認することをおすすめします。

会食をする場合は、お宮参り後に行うことが多いため、お宮参りを午前中にするならランチ、午後にするならディナーという方が多いようです。ランチかディナーか、高級料理店または自宅で食事をするかで金額は変わることがあります。

母方の両親

例)衣装レンタル・写真撮影の費用を負担

- 衣装レンタル料金の相場:5,000円〜30,000円

- 写真撮影料金の相場:15,000円〜60,000円

お宮参りの着物(祝い着)レンタルの相場は、5,000円〜30,000円です。着物によって金額に幅があるので、どんな衣装にするか親子で一緒に考えながら決めるのも良いでしょう。

写真撮影は、スタジオ撮影と出張撮影でサービス内容や料金の相場が変わります。それぞれの特徴を確認して、どのように撮影するかを決めましょう。

| スタジオ撮影の相場:

30,000円〜60,000円 |

|

| 出張撮影の相場:

15,000円〜30,000円 |

|

すでに出産祝いを贈っている場合

すでに出産祝いを贈っている場合は、お宮参りのお祝いを別途贈る必要はありません。ただし、出産祝いを贈りそびれている場合に、出産祝いの代わりとして贈ることもあるようです。

もし「出産祝いとは別にお祝いを贈りたい!」という場合には、下記の金額を目安にしてお祝いを贈ってみてはいかがでしょうか。

(※なお、あまり高価なものを贈ると、かえって気を遣わせてしまいかねませんので、要注意です)

祖父母として贈る場合

金額の相場:5,000円~10,000円

前述のとおり、お宮参りの費用を祖父母が負担する場合、別途お祝い金は準備しないことが多いです。それとは別にお祝い金を贈りたいという場合は、5,000円~10,000円ほどが良いでしょう。

赤ちゃんの両親の兄弟として贈る場合

金額の相場:3,000円~5,000円

通常、兄弟からのお祝いは不要ですが、贈りたい場合は少額で大丈夫です。お金ではなく、ちょっとした小物を贈るのもいいですね。

友人として贈る場合

金額の相場:3,000円程度

通常、友人からのお祝いは不要ですが、贈りたい場合には、少額で大丈夫です。こちらも、お金の代わりにちょっとした小物を贈るのもいいですね。

ご祝儀袋(のし袋)の書き方、贈り方

のし袋の選び方

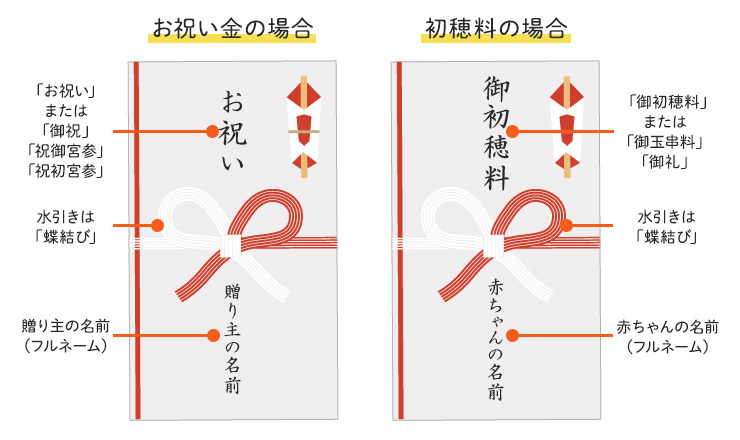

ご祝儀袋は、熨斗(のし)と、紅白の蝶結びの水引きがついているものを使いましょう。お祝い金も初穂料・玉串料も、こちらの種類の袋を選ぶと良いでしょう。

蝶結びは、結び目を何度でも簡単に結び直せることから、何度繰り返しても良い出産祝いなどのお祝い事に使われます。

のし袋の書き方

表書き(表面)の書き方

お祝い金の場合

表書きは「お祝い」または「御祝」「祝御宮参」「祝初宮参」とし、水引の下には贈り主の名前をフルネームで書きます。

初穂料・玉串料の場合

表書きは「御初穂料」または「御玉串料」「御礼」とし、水引の下には赤ちゃんの名前をフルネームで書きます。

どちらの場合も、名前の文字の大きさは、上段の文字よりもやや小さめに書きます。

裏面の書き方

封筒裏面の左下の位置に、額面・住所を書きます。お祝い金の場合も初穂料・玉串料の場合も、同様に書きましょう。

贈るときのポイント

祝金の贈り方は、お宮参りに参加するなら当日に手渡しでもいいですし、準備費用として前もって渡すのもいいでしょう。

また、お祝い金と一緒にちょっとしたお花、小物、メッセージカードなどを添えると、よりお祝いの気持ちが伝わって喜ばれますよ。

【番外編】義両親へのお返しは必要?

一般的に、親からのお祝いにはお返しは不要とされています。ただ、出産祝いに続いてお宮参りのお祝いまでもらってしまうと、特に義両親に対してはやはりちょっと恐縮してしまうものですよね。

そんなときには、食事会を開いてお礼をしましょう。

まだ小さな赤ちゃんを抱えてのお宮参り・食事会はママの負担も大きいです。ゆっくりできる畳の個室などを予約し、リフレッシュできるようにしましょう。

写真を贈るのもオススメ!

食事会のほかにも、お宮参りで撮影した写真を贈ってあげるのも喜ばれるお祝いのひとつです。

お宮参りで撮った写真に、お礼状とちょっとしたお菓子を添えて渡しましょう。ちなみに、写真を選ぶときは「義両親と赤ちゃんが写っているもの」が特に喜ばれますよ。

fotowaのコロナ感染対策について

fotowaは、コロナ禍においてもみなさまに安全・安心の出張撮影を体験いただけるよう、3密を回避した撮影・撮影時のマスク着用を徹底・日常生活でも感染予防対策という取り組みのもと、感染拡大防止に努めています。

お子さんやご家族の健康・安全を考えると、今年は写真撮影をして良いのか不安…という方も、屋外やご自宅での撮影が可能な出張撮影なら、3密を避けて写真撮影ができるので安心です!

感染対策の取り組みに関しては、以下をご覧ください。

出張撮影の着物・衣装について【PR】

出張撮影では、着物や衣装をお客様ご自身でご準備いただく必要があります。

お宮参りの衣装は、着物・産着のレンタルサービスを活用してはいかがですか?

以下の衣装レンタルサービスを使えば、近くに着物をレンタルできるお店がない場合でも、オンラインでお好きな着物をレンタル可能です。

ご興味ある方は、ぜひ下記サイトにて着物レンタルをご検討ください。

【まとめ】大切なのはお祝いの気持ち!気負わず臨もう

いかがでしょうか。出産祝いに比べると、お宮参りのお祝いはわかりにくい部分があるかもしれません。あまり気負わず、「お祝いと感謝の気持ちとして、ちょっとしたものを贈ろう」と考えてお宮参りに臨みましょう。